|

Induktiver 1-Transistor-Detektor für Metallteile Letzte Änderung: 20.10.2025 |

|

|---|---|

|

"Wie die Diebstahlsicherung an der Kaufhaustür"

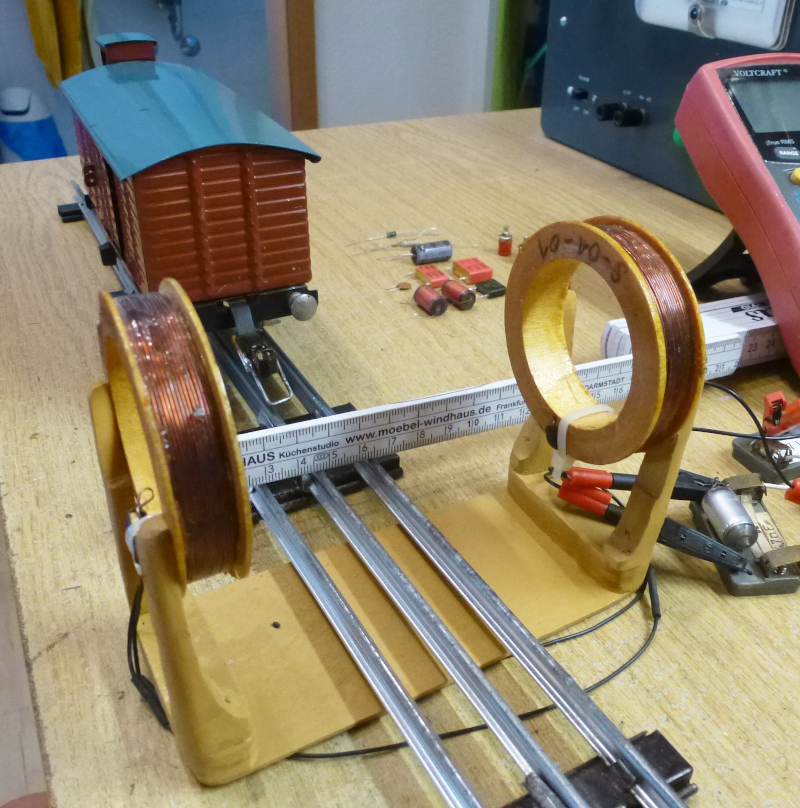

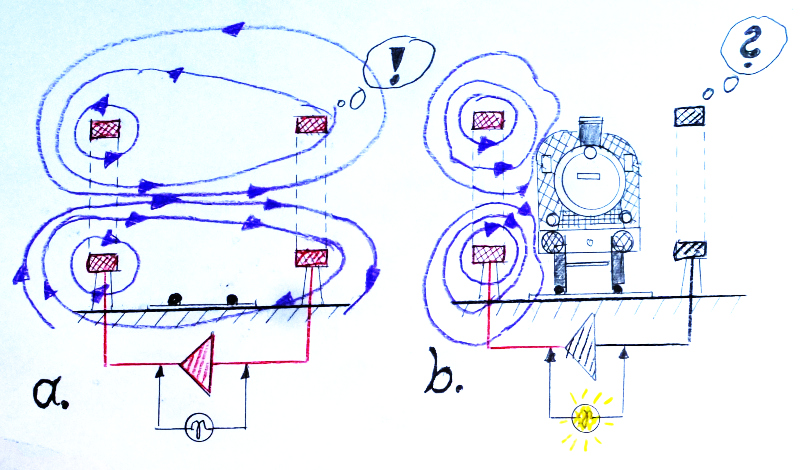

Das Induktionsrelais schaltet über seinen Kontakt Motoren und Glühbirnen ein und aus oder läßt auf der Spielzeugeisenbahn Züge abfahren, wenn ein anderer Zug zwischen Sende- und die Empfängerspule hindurchfährt. Seine Funktion beruht auf der Übertragung magnetischer Impulse zwischen den Spulen, die durch Metallgegenstände unterbrochen wird. Es arbeitet berührungslos.

Zwischen den Spulen verlaufen die Feldlinien eines hochfrequenten Magnetfeldes. Ein Metallteil leitet die Feldlinien von der Empfängerspule weg. Die Rückkopplung setzt aus und der Transistor, der das magnetische Feld steuert, betätigt statt dessen ein Schaltrelais.

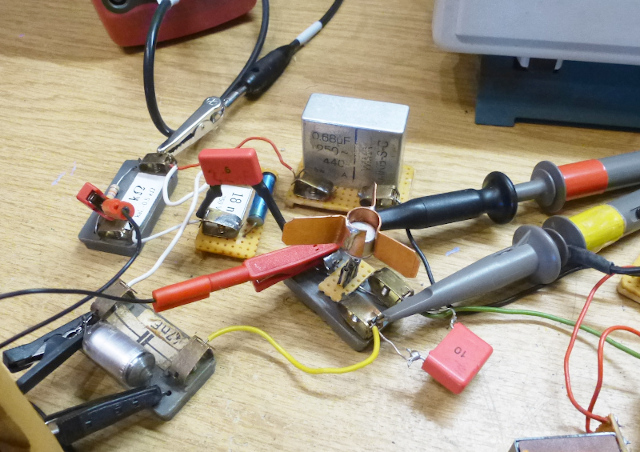

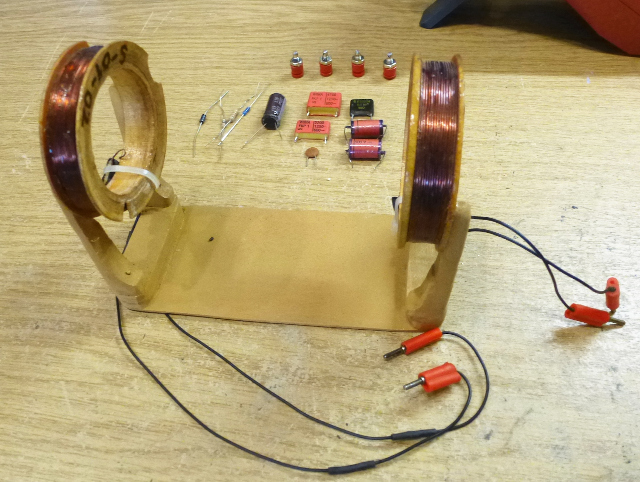

Der fliegende Aufbau mit Elementen aus einem KOSMOS Elektronik XG-Baukastens von 1966. Die Bauelemente sind auf einem Kunststoff-Sockel mit Federklemmen aus Messingblech montiert. Man kann sie einfach mit Stücken von einigen Zentimetern "Klingeldraht" verbinden. Nicht alles ist original, manches habe ich nachgebaut.

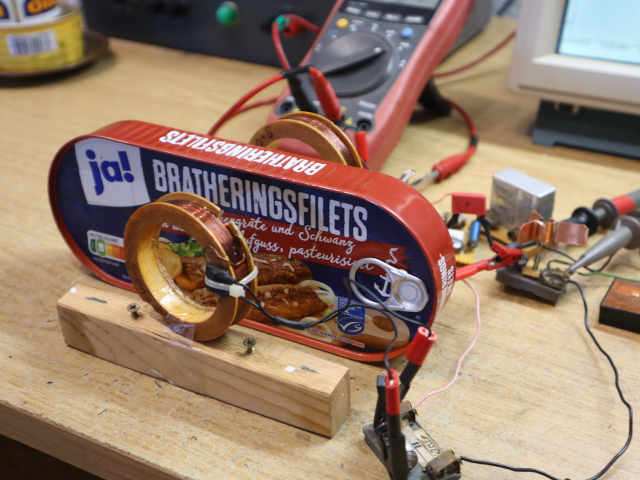

Das Video

Natürlich kann das induktive Relais mit seinen beiden großen Ringspulen nicht nur Fischkonserven erkennen. Ich habe alles mögliche hineingehalten: Tassen, Blechspielzeug, Alufolie, CDroms. Bitte sehr, Video einfach anklicken! Das Interessante an dieser Schaltung ist die Tatsache, dass sie mit nur einem einzigen Transistor funktioniert. Sie ist sehr einfach nachzubauen und ein schönes Anfängerprojekt für einen jungen Elektronikbastler (speziell wenn er oder sie sich auch für Modelleisenbahn begeistert). Hier gibt es eine zweite Variante mit verzögerter Abschaltung. |

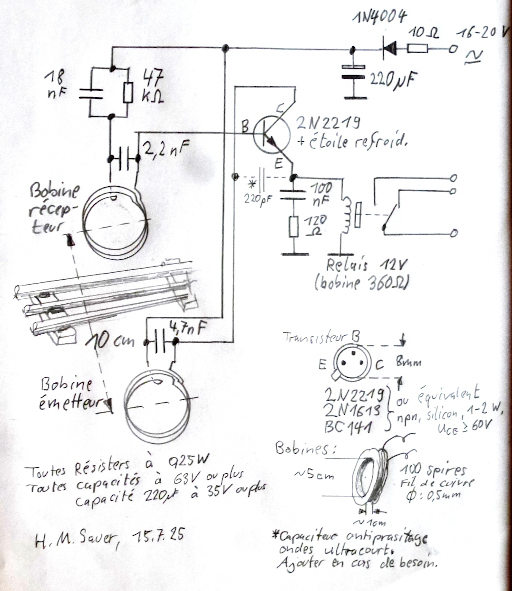

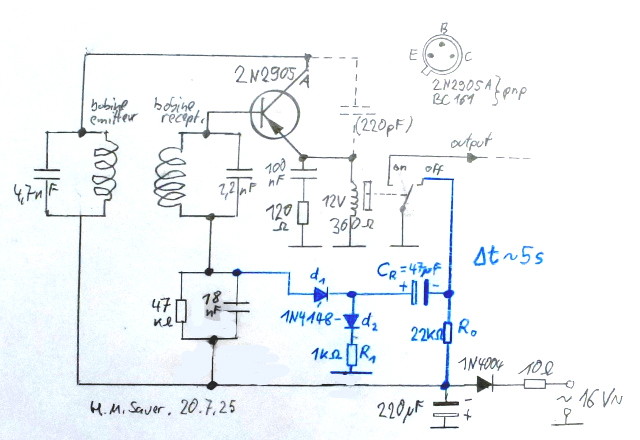

Der Plan des 1-Transistor-Apparats

Es handelt sich hier um einen Sperrschwinger-Oszillator. Die beiden Spulen neben dem Gleis sorgen für die Rückkopplung. Ein Wagon einer Blecheisenbahn, der dazwischen fährt, unterbricht den magnetischen Kreis. Dadurch setzen die Schwingungen aus. Bei einem Oszillator, der nach dem Sperrschwinger-Prinzip arbeitet, steigt der Gleichstrom durch den Transistor dann stark an. Dadurch zieht das Relais im Emitterstromkreis des Transistors an. Wenn der Oszillator schwingt, dann liegt der Strom bei nur 3 bis 4 mA. Die Frequenz beträgt ungefähr 80 kHz. Das Relais reagiert auf einen so kleinen Strom nicht oder fällt, wenn es angezogen war, in den Ruhezustand zurück. Wenn die Schwingungen aussetzten, dann steigt dieser Strom im vorliegenden Beispiel auf 30 mA. Das genügt, dass ein normales 12-V-Minirelais anspricht und seine Arbeitskontakte schließt. Das Induktionsrelais kann seinen Strom aus dem 16-V-Lichtstromkreis der Spielzeugeisenbahn beziehen. Die Schaltung ist gegen Schwankungen sehr tolerant. Der Trick beim Sperrschwinger Woher kommt diese starke Stromänderung? Der entscheidende Trick ist das RC-Glied 18 nF/47 kΩ in der Zuleitung zur Empfängerspule (obere Spule im Plan). Wenn in der Spule Wechselspannung induziert wir, dann läd sich der 18-nF-Kondensator negativ auf, weil der Strom am anderen Spulenende durch die Emitter-Basis-Diode des Transistors und damit nur in eine Richtung fließen kann. Der Transistor wirkt als Gleichrichter. Wenn die Basis zunehmend negativ wird, dann sperrt auch die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors schließlich. Dies dauert so lange an, bis sich der Kondensator wieder entladen hat. Erst dann schickt der Transistor einen neuen Stromimpuls zur Sendespule (unten), was jedoch erneut zur Blockade führt. Der Strom fließt also nur in sehr kurzen Impulsen, der mittlere Strom ist sehr gering.

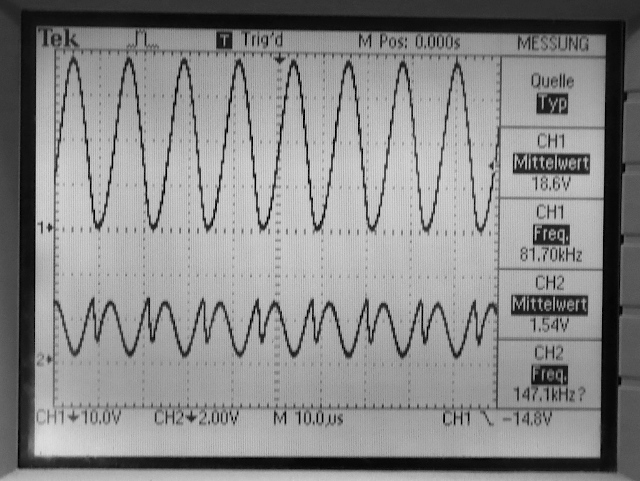

Die Kollektorspannung (oben) des Transistors (die Skala der y-Achse ist 10 V/Teilung) im offenen, schwingenden Zustand des Induktionsrelais. Die Kollektorspannung ist wegen der Resonanz der Sendespule zwar sinusförmig, Strom fließt gleichwohl nur in kurzen Impulsen. Unten: Induktionsspannung in der Empfängerspule (Skala: 2 V/Teilung). Frequenz: 81.7 kHz. Wenn aber des magnetische Signal gar nicht in der Empfängerspule ankommt (weil ein magnetisches Hindernis im Weg steht), dann unterbleibt die Blockade. Der Transistor wird über den 47-kΩ-Widerstand aufgesteuert und läßt viel mehr Strom durch das Relais fließen. Das weitere RC-Paar von 100 nF/120 Ω, dass der Relaisspule parallel liegt, hat keine prinzipielle Funktion. Es dient zur Dämpfung von unerwünschten Nebenschwingungen, die von der Relaisspule ausgehen könnten. Ich habe an die Spulen Kondensatoren von je einigen nF geklemmt, so dass die Resonanzfrequenzen bei (ungefähr) 80 kHz liegen. Das verbessert die Reichweite der Energieübertragung. |

|

Der Aufbau des Gerätes

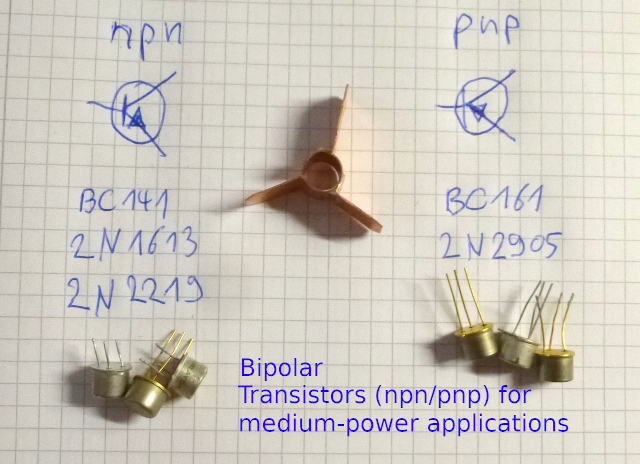

Zum Aufbau des Induktionsrelais genügen also wenige Bauelemente. Nur die Spulen muss man wohl selbst wickeln, siehe unten. Transistortypen

Als Transistoren eignen sich alle gängigen npn-Silizium-Schalttransistoren, die im platzsparenden TO-39-Gehäuse für 1 bis 2 Watt Verlustleistung und für eine Höchstspannung UCE = 45 V (oder mehr) spezifiziert sind: BC141, 2N1613, 2N2219. Man kann das Gerät genau so gut mit pnp-Typen aufbauen wie zum Beispiel BC161 oder 2N2905A. Dann jedoch muss die Polarität umgekehrt werden, einschließlich Gleichrichterdiode und Elektrolytkondensator. Ein Kühlstern ist zu empfehlen. Die Doppelspule

Nach der Erkundung der prinzipiellen Funktionsweise des Induktionsrelais, das man auf dem Elektronik-Steckbrett aufbauen kann, steht dem endgültigen Aufbau nichts mehr im Wege. Ich bevorzuge dafür Lochrasterplatinen, um die Teile platzsparend und aufzulöten und um robuste Anschlussstecker oder -buchsen anzubringen. Jede Spule hat 100 Windungen aus 0.6 mm starkem Kupferlackdraht. Man braucht für die beiden Spulen also etwa 32 m Draht. Die Spulenkörper habe ich an der Drehbank aus dem runden Buchenholzfuß eines alten Kleiderschranks gedreht. Der Innendurchmesser der Spulen beträgt 4.5 cm, die Breite ist 1.2 cm. Wenn man beim wickeln Windung für Windung eng aneinanderlegt, kommt man für die 100 Windungen mit 0.5 cm2 Querschnitt aus. Die Induktivität der Spule berechnet der L-Culator zu 560 µH. Man könnte die Spulenkörper ebensogut aus starkem Bastelkarton ausschneiden und zusammenkleben, oder sie im 3D-Drucker herstellen. Wichtig ist selbstverständlich eine stabile Befestigung der beiden Spulen. |

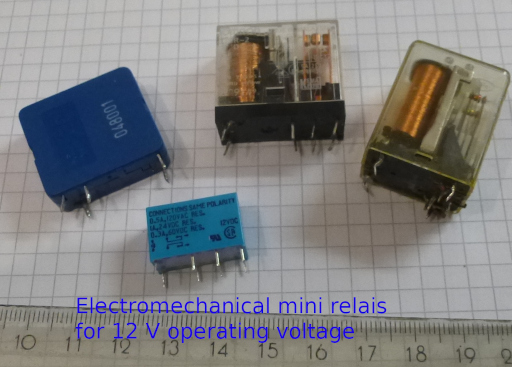

Auswahl des Schaltrelais

Das Bild zeigt einige typische Kleinspannungsrelais, die auch im Automobil oder in der Waschmaschine zu finden sind. Sie haben einen einfachen oder doppelten Umschaltkontakt. Die Spulenspannung beträgt 12 V. Ich verwende eines aus meiner Sammlung von Elektroschrott, dessen Spule einen Widerstand von 360 Ohm hat. Dann benötigt das Relais also einen Spulenstrom von 30 mA. Das ist perfekt! Anwendung bei der Modelleisenbahn

Ich habe die Spulengrößen so ausgelegt, dass das Gerät auf Lokomotiven und Wagen meiner antiken Blecheisenbahn optimal anspricht. Diese hat den Maßstab Spur Null, also 1:43,5. Die Spurweite ist 32 mm. Die lichte Weite zwischen den Spulen sollte bei 10 cm liegen. Auch für die größere Spurweite 1 (Maßstab 1:32, Spurweite 45 mm) oder für Gartenbahnen (Maßstab 1:22,5) dürften die Spulenmaße geeignet sein. Bei antiken Spielzeugeisenbahnen aus den Jahren 1920 bis 1960 ist alles pure Mechanik. Es gibt nicht einmal so etwas wie ein Schaltgleis, wie man es bei moderner H0-Modelleisenbahn kennt! Praktisch behilft man sich gerne mit Lichtschranken am Gleis, um durch den fahrenden Zug zum Beispiel eine Weiche umzuschalten, oder um ein Signal zu stellen. Hier ist Selbstbau angesagt. Die Zutaten gibt es günstig im Elektronik-Versandhandel. Einfache, selbstgebaute Lichtschranken haben leider oft das Problem, dass ihre Funktion durch die äußeren Lichtverhältnisse beeinflusst wird. Was sich im dunklen Hobbykeller gut bewährt, muss noch lange nicht in der prallen Sonne auf der Terrasse funktionieren. Deshalb ist ein induktives System hier von großem Nutzen. Da es so etwas meines Wissens nicht zu kaufen gibt (außer als teure Industrieelektronik), kann man nur selbst zum Lötkolben greifen. Wichtig: das angemessene Design Für die Verwendung auf einer antiken Spielzeug-Eisenbahn mit ihren formschönen Lokomotiven und Wagen sollte man sich aber auch um das äußere Design des Induktionsrelais Gedanken machen. Das gilt in erster Linie für die beiden auffälligen Ringspulen neben dem Gleis. Der Erfolg eines solchen Bastelprojekts, das heißt, die Einführung "neuartiger" Technik in ein mehr als 100-jähriges Traditionshobby, hängt ganz entscheidend davon ab, wie gut sie sich in den bestehenden Kontext fügt, ihre Funktion mit dem geringstmöglichen Eingriff ausübt und die spezifische Ästhetik respektiert. Was lag näher, als eine Art "Sicherheits-Gate" zu bauen wie am Flughafen oder im Kaufhaus, doch im Retro-Look der 1930er Jahre? Die Teile habe ich aus Resten von Holzlatten ausgesägt und verklebt, dann habe ich alle prägnanten Kanten mit der Schleifmaschine durch rundliche Form ersetzt. Stilistische Anschauungsbeispiele erhält man, wenn man in Google das Stichwort "Art Deco Stuhl" eingibt. Nach oben |

|

Variante mit verzögerter Abschaltung

Eine kleine Demonstration: der Unterschied ohne und mit Ausschalt-Verzögerung. Video einfach anklicken. Wenn das Relais nicht sogleich wieder abschalten soll, nachdem der Zug durchgefahren ist, dann benötigt man eine Abschaltverzögerung. Das ist nützlich, denn bei einem langen Spielzeugzug "klappert" das Relais nach jedem Wagon. Außerdem mag es ja erwünscht, dass wie bei einer Treppenhaus-Zeitschaltung des Licht noch eine Weile brennt, nachdem der Einschalter betätigt wurde. Auch diese erweiterte Aufgabe lösen wir weiterhin mit nur einem eizigen Transistor. |

Die Verzögerungsschaltung

Dieser Schaltplan zeigt zur Abwechslung die Variante mit einem pnp-Transistor. Sie unterscheidet sich bis auf die Polaritäten nicht von der oben gezeigten Version. Neu sind die blau gezeichneten Bauelemente. Sie sorgen dafür, dass das Relais nicht gleich wieder abschaltet, dass also der Strom durch den Transistor für eine gewisse Zeit hoch bleibt. Diese Zeit hängt von der Kapazität CR ab. Für 47 µF beträgt die Verzögerung 5 Sekunden. Der Ausgangszustand: Solange die Induktionsschranke frei ist, der Oszillator schwingt und das Umschaltrelais in Ruhe ist, dann beträgt die Spannung am RC-Glied 47 kΩ/18 nF wegen des Sperrschwingereffeks etwa Null Volt. Diese Spannung überträgt sich über die Dioden d1 oder d2 auf den Kondensator CR. Der Minus-Pol des Kondensators wird über den Ruhekontakt des Relais ebenfalls an Masse gelegt. Der Kondensator erhält also keine Ladung. Ein Zug fährt in die Barriere: Wenn die Schwingungen aussetzen, dann steigt die Spannung am RC-Glied auf immer negativere Werte. Deshalb ist die Diode d1 gesperrt. Es fließt weiterhin kein Strom in den Kondensator CR. Auch die Tatsache, dass das Relais nun anzieht und die Minus-Seite des Kondensators über einen Widerstand von 22 kΩ an die negative Versorgungsspannung legt, ändert daran nichts: die Spannung am Kondensator bleibt trotz des Einschaltvorgangs auf Null.

Der Zug hat die Barriere verlassen: Die Schwingungen des Oszillators setzen wieder ein. Das besagte RC-Glied läd sich positiv auf. Die Diode d1 wird nun leitend und es fließt nun Strom vom Minuspol der Stromversorgung über den 22 kΩ-Widerstand, den Kondensator, die Diode bis zur Basis des Transistors. Dieser bleibt leitend und hält das Relais weiterhin im angezogenen Zustand. Dies funktioniert jedoch nur so lange, bis CR aufgeladen ist und auf diesem Wege kein Strom mehr fließen kann. Diese Zeitspanne bestimmt die Verzögerungsdauer. Das Relais fällt dann ab. |